“Jika Politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik itu bengkok, sastra akan meluruskannya”

Jhon F. Kennedy

Saijah. Sosok pemuda yang merasakan getir kehidupan era Hindia Belanda. Tepatnya di distrik Parang Kujang, Lebak-Banten. Saat berusia tujuh tahun, kerbau ayahnya dirampas oleh pejabat distrik,sewaktu sawah hendak dibajak. Apa boleh buat, keris pusaka warisan ayahnya dijual. Dengan uang empat puluh gulden, ayah Saijah membeli kerbau baru. Di sebelah sawah ayah Saijah, terdapat sawah ayah Adinda—ayah dari perempuan yang kelak dicintai Saijah.

.

Dua tahun kemudian, Saijah menyaksikan kerbau ayahnya dirampas lagi oleh pejabat distrik. Saijah begitu sedih, tak ada lagi “sahabatnya” dalam membajak sawah. Ayahnya kembali menjual pusaka, kali ini berupa pengait kelambu dari perak. Uang penjualan tersebut digunakan membeli kerbau yang baru. Namun nasib tak mujur, kerbau yang baru dibeli malas membajak. Hingga suatu ketika, kerbau itu diterkam Macan. Meski selamat, luka akibat terkaman macan, tak bisa disembuhkan. Lagi, Saijah harus merasakan kehilangan. Kerbaunya disembelih.

Ayahnya yang miskin, ketakutan tak sanggup membayar pajak. Tak ada lagi harta yang bisa dijual untuk membeli kerbau. Bertahan beberapa bulan dengan kerbau sewaan, Ibu Saijah meninggal, melarut dalam kesedihan. Ayah Saijah pun akhirnya minggat. Kabur dari Lebak tanpa surat jalan, Ayah Saijah tertangkap dan dihukum cambuk, lalu dijebloskan ke penjara. Di situ, Ayah Saijah meregang nyawa.

.

Saijah yang yatim piatu, tak patah arang. Ia masih menyimpan harapan di Batavia. Bekerja mengumpulkan gulden, untuk membeli kerbau. Kepada Adinda, Saijah berkata: “Bayangkan, ketika aku kembali, kita sudah cukup usia untuk menikah. Dan punya dua kerbau”. Adinda menjawab: “baiklah, aku akan menikah denganmu ketika kau kembali….”. Pembicaraan singkat itu, ditutup Saijah dengan optimis, “Tunggulah aku di hutan Jati, di bawah pohon ketapang tempat kau memberiku bunga melati”.

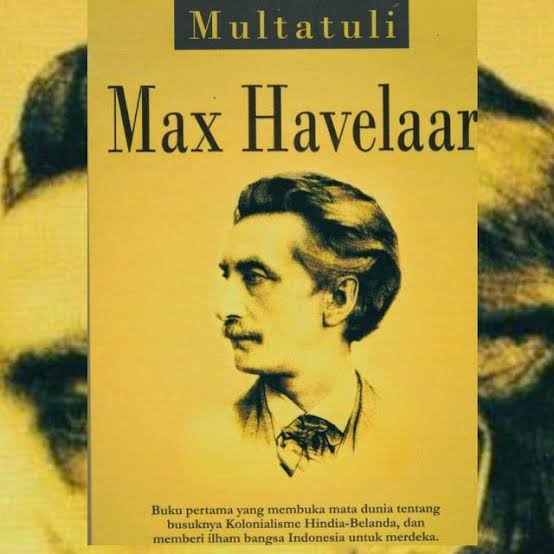

Sepenggal kisah tak utuh di atas, merupakan sedikit cerita yang terdapat dalam sebuah buku. Dikisahkan oleh seorang bekas asisten residen Lebak- Banten pada tahun 1856. Ia dilahirkan pada 2 Maret 1820, 200 Tahun silam. Ia tak lama menjabat. Sebagai pengganti asisten Residen sebelumnya, ia menyaksikan suatu bentuk perbudakan manusia. Parahnya lagi, justru dilakukan oleh negaranya sendiri. Ia resah dengan kebijakan tanam paksa. Para bangsawan- Bupati, Demang dan petugas distrik lainnya, memperparah keadaan dengan meraup keuntungan dari kebijakan Hindia Belanda.

Oleh Pemerintahan Bumiputra–Bupati Lebak. Kebijakan tanam paksa diterjemahkan dengan kerja rodi. Melebihi kapatitas ambang batas manusia. Gaji dari pemerintah Hindia Belanda, tak mencukupi gaya hidup kaum feodal tersebut. Ia protes dan melaporkan kelakuan Bupati. Kepada atasannya ia meminta, agar Bupati dan keluarganya dijebloskan ke penjara. Dikarenakan permintaannya tak dipenuhi, ia mengundurkan diri dari jabatannya.

Tahun 1859, setelah kepulangannya ke Belanda. Dengan membawa catatan harian, beberapa naskah dan manuskrip. Ia mengurung diri dalam sebuah kamar hotel. Keresahannya ditumpahkan dalam aksara sastra. Ia menulis sebuah novel. Yang kemudian tak hanya mengguncang negeri kincir angin. Namun juga bangsa Eropa. Oleh penerbit, buku tersebut diberi judul Max Havelaar. Ditulis oleh Eduard Douwes Dekker, dengan nama pena Multatuli. Dalam terjemahan latin, berarti aku sudah banyak menderita.

Diterbitkan tahun 1860. Sebagai bekas asisten Residen di Lebak pada masa kolonial. Naluri kemanusiannya terketuk, menyaksikan penderitaan yang dialami oleh masyarakat di Jawa. Sangat kontras dengan pemandangan di Belanda. Multatuli melalui karakter Max Havelaar, menceritakan pengalamannya menjadi asisten Residen. Lewat ketajaman aksara, ia melukiskan betapa tidak manusiawinya, kehidupan masyarakat Hindia Belanda.

Parlemen Belanda guncang, tulisan Multatuli memantik kontroversi. Kaum liberal, mendesak kerajaan membuat kebijakan baru atas negara kolonial Hindia Belanda. Hingga muncul kebijkan politik, yang dikenal dengan politik etis–balas budi–kepada daerah kolonial (Indonesia sekarang). Adapun kebijakan politik etis itu mencakup; Irigasi, imigrasi–transmigrasi, dan edukasi. Kebijakan tersebut, membuka kesempatan terbatas bagi kaum Bumiputra, untuk mengenyam pendidikan. Kesempatan itu pula, melahirkan para pemuda-pemuda yang mempelopori kemerdekaan. Salah satunya Tirto Adhi Soerjo (TAS).

TAS, punya andil besar sebagai pelopor. Ia disebut-sebut sebagai tokoh yang pertama, membuat surat kabar Pribumi dalam bahasa melayu. Ia menginisiasi lahirnya Soenda Berita (1903-1905), Medan Priaji (1907) dan Putri Hindia (1908). Dari pemikiran TAS pula, ia membentuk Sarikat Dagang Islam (SDI), yang kemudian berevolusi menjadi Sarikat Islam (SI). TAS memanfaatkan surat kabar sebagai alat propaganda, dan membentuk opini anti kolonialisme. Bahkan membuat kecaman pedas terhadap kebijakan Hindia Belanda. Akibat ulahnya, TAS akhirnya ditangkap dan dibuang ke pulau Bacan (Maluku Utara). Perjuangan TAS menjadi inspirasi tokoh dalam Tetralogi Buru,yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer.

.

18 April 1999, Koran New York Times memuat opini Pramoedya Ananta Toer. Tulisan tersebut berjudul: “Best Story: The Book that Killed Colonialism.” Pram mengulas sebuah buku, yang melapangkan jalan kemerdekaan Indonesia. Tak banyak yang tahu, buku dapat membunuh kolonialisme. Dengan bahasa sastra, dibungkus dengan cerita yang hidup oleh kesaksian penulisnya. Menurut Pram, “seorang politikus yang tidak mengenal Multatuli, bisa menjadi politikus yang kejam. Pertama, ia tidak kenal sejarah Indonesia dan kedua, karena ia tidak mengenal humanisme modern”.

Multatuli menghadapi kenyataan, penderitaan itu tampil dengan dua watak; kolonialisme dan feodalisme. “Multatuli tidak ingin menulis dengan baik, namun ingin pemikirannya didengar”. Kini, Multatuli tetap dikenang. Ia seorang yang 200 silam sudah banyak menderita.

Guru dan Pegiat Literasi Palopo